La Côte d’Ivoire en 2020 :

le bilan politique sans perspective de Ouattara

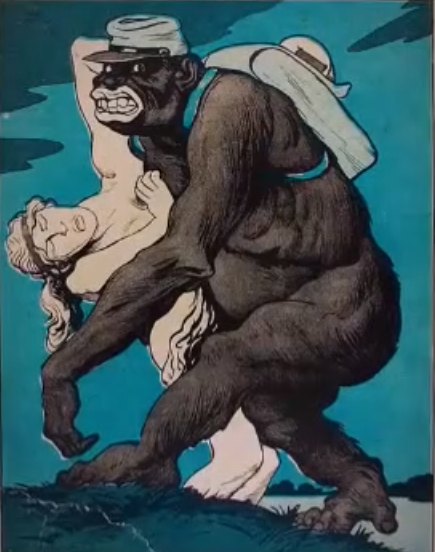

Imposé à la tête de la Côte d’Ivoire par la France en 2011 – après avoir extirpé Laurent Gbagbo du palais présidentiel – Alassane Dramane Ouattara a gouverné ce pays pendant près de 10 ans avec arrogance et mépris dans le silence d’une population hébétée. Deux facteurs expliquent cet état d’esprit des Ivoiriens ayant permis au pouvoir de cet homme de ne jamais chanceler malgré ses innombrables injustices. D’une part, le prix payé en vies humaines lors des manifestations massives de 2000 (contre Robert Guéhi), de 2004 (contre la France après la destruction au sol de l’aviation ivoirienne) et de 2011 (contre le soutien de la France à Ouattara), a plongé le coeur et l’esprit des Ivoiriens dans une profonde lassitude. D’autre part, la neutralisation de l’armée régalienne locale par la France - de toute évidence sa prise en main de la chute de Laurent Gbagbo - a permis aux rebelles de Guillaume Soro et d’Alassanne Ouattara de se livrer à des assassinats et à des exactions publiques théâtrales qui ont précipité la jeune nation dans un traumatisme sans précédent. Si on ajoute à cela l’exil des populations de l’Ouest, l’emprisonnement massif des autorités de l’Etat et des militaires leur ayant opposé de la résistance, c’est un pays politiquement et socialement exsangue dont Ouattara a pris la direction en 2011 et a maintenu en l’état jusqu’en 2020.

Evidemment, ce pouvoir – incontesté par faute d’adversaires politiques - a permis à la France de prospérer non seulement en Côte d’Ivoire mais également dans l’ouest africain. Toutes les actions menées sur la scène internationale pour dénoncer ses méfaits n’ont jamais porté de fruits parce qu’il jouissait de la confiance et du soutien des autorités françaises et de leurs fervents journalistes. De 2011 à 2020, jamais les Français n’ont trouvé la moindre injustice à fustiger dans les mesures prises ou les actions engagées par le président de la Côte d’ivoire. Le fameux principe de la démagogie – des contrats et l’aveugle soumission à la France pour défendre le franc CFA – adoptée par Alassane Dramane Ouattara lui a permis de s’assurer une bonne image ou un silence complice à l’international. A l’intérieur du pays, les rebelles d’hier, constituant désormais une garde prétorienne du président, ont bénéficié d’une formation militaire française pour contrer toute velléité. Dans ces conditions, oubliant les élections n’ayant rien de démocratique sous un tel régime, les Ivoiriens ne se posaient qu’une question : combien de temps Ouattara restera-t-il au pouvoir ? Dix ans, quinze ans, vingt ans ? Seule sa mauvaise santé laissait espérer un changement plus ou moins lointain à la tête du pays.

Soudain, le 5 mars 2020, alors qu’on ne lui avait rien demandé – puisqu’il avait tous les droits depuis bientôt dix ans - voilà que l’homme annonce qu’il ne se représente pas aux prochaines élections présidentielles pour un troisième mandat. Stupeur chez ses partisans regroupés dans un club appelé RHDP qui se veut l’habit consensuel du RDR (le parti du président) et soulagement du côté de ses opposants qu’il vaut mieux appeler ses attentifs spectateurs. Mais cinq mois après, dans la population, les sentiments s’inversent : le 6 août, veille de la fête de l’indépendance du pays, prenant prétexte de la mort de son dauphin désigné devant représenter son parti aux élections, Alassane Dramane Ouattara décide d’être candidat pour un troisième mandat. C’est, selon lui, un cas de force majeure, compte tenu de l’absence d’une figure compétente au sein de son parti pour briguer la présidence de la république en octobre prochain. Lorsque le pouvoir initiait la nouvelle constitution nationale en 2016, chacun s’était pris à espérer que, cette fois, l’homme respectera les règles qu’il édictait lui-même. Mais il est clair que quand on n’a pas respecté la Constitution une première fois, et cela sans préjudice, on peut se permettre de ne pas la respecter une seconde fois. Aussi, il nous semble inutile de perdre du temps à discuter de la légitimité ou non de cette candidature qui semble ébranler les coeurs. Il faut plutôt s’attacher à étudier sérieusement l’état de la Côte d’Ivoire qui est inacceptable et pour lequel Alassane Dramane Ouattara mérite une ferme condamnation, si toutefois les Ivoiriens tiennent à faire de la réconciliation la pièce maîtresse de la vie dans leur pays et le moteur de la démocratie qu’ils ont laissé leur échapper en écoutant les boniments de ce répétiteur des financiers européens.

Les Ivoiriens sont aujourd’hui unanimes – les Nordistes le proclament désormais régulièrement de manière publique : c’est par la seule volonté d’Alassane Ouattara que la Côte d’Ivoire a été dirigée pendant près de dix ans par un régime exclusivement nordiste ! Toutes les institutions du pays, toutes les structures administratives de quelque importance stratégique ont été et sont entre les mains des ressortissants du Nord depuis 2011 ! Telle est l’irréfutable réalité de la Côte d’Ivoire. La présence dans leurs rangs de quelques personnes du camp du PDCI d’Henri Konan Bédié n’est qu’une récompense du sacrifice que celui-ci a consenti en cédant à Alassance ouattara – à la demande de la France – sa place de deuxième aux élections présidentielles de 2010 lui permettant d’affronter Laurent Gbagbo au deuxième tour ; ce qui bien sûr lui a permis de prétendre avoir remporté la victoire finale. Et c’est d’ailleurs le non-respect des accords de ce pacte oral prévoyant le partage équitable du pouvoir et aussi l’alternance au sommet de l’État qui, en 2016, a éloigné Henri Konan Bédié de celui qu’il a contribué à faire roi.

Définitivement séparé de son vassal Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et quelques éléments de son fan club (le RHDP) commencèrent alors à se montrer plus brutaux que jamais à l’égard des leurs dont la fidélité ne semblait plus certaine. A partir de 2019, tout se brouilla entre le tandem Soro-Ouattara ! Sommé par le second de rejoindre le RHDP, le premier refusa d’obtempérer. La rupture devint totale ! Contraint de céder la présidence de l’assemblée nationale destinée à un fidèle du fan club du chef, Guillaume Soro entraîna dans son sillage tous ses partisans. Ainsi, le 6 août 2020, au moment où Ouattara officialisait sa candidature, le RHDP n’était aux yeux de tous qu’une coquille presque vide. Mais l’homme reste convaincu qu’il n’a pas besoin d’un parti ou même des voix des Ivoiriens pour être reconduit à la tête de la Côte d’Ivoire. La seule caution de la France et le soutien militaire des ex-rebelles dont il vient d’acheter la fidélité – selon le commandant Abdoulaye Fofana qui a dénoncé cette corruption via une vidéo - lui suffisent amplement.

Force est de constater que toutes ces agitations au sommet de l’Etat et dans les alliances n’ont rien changé au visage grimaçant de la Côte d’Ivoire depuis les tueries et les exations de 2011 qui ont installé une terreur favorable à la pérennisation de ce qu’il est désormais convenu d’appeler la dictature ouattariste : les populations de l’Ouest sont toujours exilées dans les pays voisins ; les adversaires politiques demeurent exilés dans certains pays africains ou en Europe quand ils ne sont pas emprisonnés ; les militaires ayant opposé de la résistance à la rébellion de 2010 sont toujours en prison ; et récemment les compagnons de route du chef Ouattara dont la fidélité est jugée douteuse ont été emprisonnés ou contraints à l’exil. Dans ces conditions, comment la France et Alassane Dramane Ouattara ne pourraient-ils pas continuer à clamer que la paix et la démocratie règnent en Côte d’Ivoire ? La seule réelle nouveauté dans le paysage ivoirien est la multiplication des aveux et des regrets des populations du Nord du pays. Enfin, par la bouche du député Konaté Zié (RDR), nous avons la confirmation de l’existence, avant 2000, de l’union sacrée des ressortissants du Nord pour un pouvoir exclusivement nordiste à installer en Côte d’Ivoire par la force des armes. Oui, vous avez bien lu : un pouvoir constitué exclusivement de ressortissants du Nord à imposer à l’ensemble des populations du pays était le projet initial devenu enfin une réalité en 2011 ! Le journaliste Théophile Kouamouo fut le premier (J’accuse Ouattara, éd. Gri-Gri, 2012) à présenter ce «brûlot ethnocentriste datant de 1991» comme la racine principale de ce qu’il est désormais convenu d’appeler le conflit ivoirien. Le député Konaté Zié avoue que pour parvenir à leur fin, on leur a appris à répéter que «les autres Ivoiriens n’aiment pas les gens du Nord, qu’ils n’aiment pas les dioulas, les Ivoiriens d’origine étrangère, les populations originaires des pays de la CEDEAO…» N’est-ce pas le refrain repris dans les médias français à cette époque ? Selon lui, cela était un mensonge condamnable puisque dans tous les villages des autres ethnies de Côte d’Ivoire des communautés nordistes vivent dans la paix. Et il poursuit en ces termes : «On nous a emballés avec çà… on nous a grossi le ventre avec çà et on s’est mis en bloc contre les autres Ivoiriens. Quand quelqu’un issu du Nord se mettait avec un autre parti – le FPI, le PDCI… - on le traitait de maudit». Monsieur Konaté Zié ne manque pas de citer leurs cibles tout en leur demandant pardon : feu Ben Soumahoro, Koné Katina, Issa Malick… maudits parce qu’ils ne défendaient pas «la cause». L’existence de ce complot ethnocentriste explique la ferme volonté exprimée par de nombreux Nordistes de tout faire pour conserver le pouvoir afin de ne jamais s’exposer à une éventuelle vengeance du reste des Ivoiriens. Les cris de désespoir bruyamment exprimés à l’assemblée nationale à l’annonce de Ouattara de ne pas briguer un troisième mandat ainsi que les supplications et les larmes de sa ministre de l’Education – Madame Kandia Kamara – pour qu’il revienne sur sa décision après la mort de son dauphin, en sont les preuves données au sommet de l’État. Quelle belle image d’un pouvoir se disant démocratique et présenté par la France et ses journalistes comme tel !

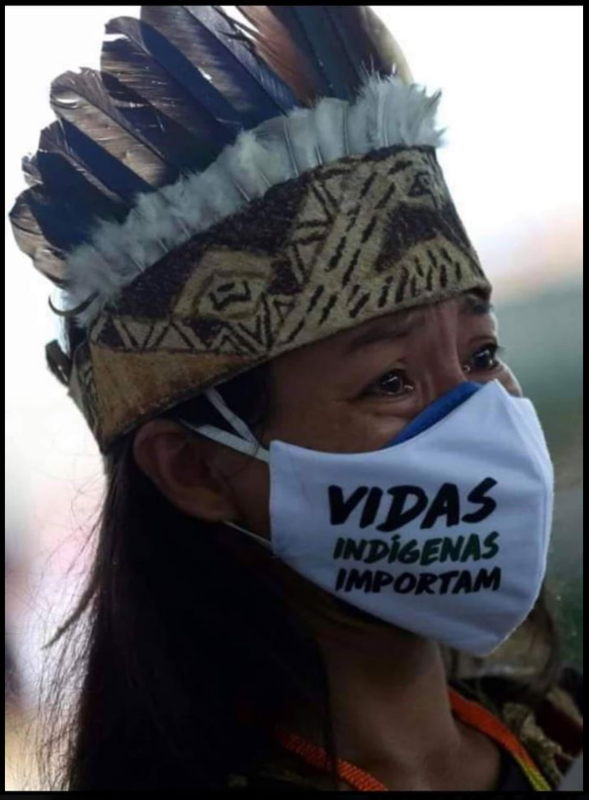

Répétons-le : ce qu’il convient de ne pas accepter, c’est moins la candidature de Ouattara que la destruction continue du tissu social et politique de la Côte d’Ivoire qui lui a permis d’installer la peur parmi les Ivoiriens. Il faut absolument arrêter le bras du destructeur de la nation ivoirienne et entreprendre la réconciliation des populations autour de valeurs et de règles nouvelles ! Un gouvernement d’union nationale provisoire s’impose pour organiser des élections justes et équitables. C’est une nécessité de salut public ! A la place de la «croissance soutenue» de la côte d’ivoire que nous chantent les médias et les hommes politiques français, les Ivoiriens entendent «endettement soutenu» ! La mission de cet homme, inconnu de tous, qui a surgi sur la scène nationale poussé par la France, était de condamner les Ivoiriens à vivre pour payer des dettes ! Pour y parvenir, il a terrorisé les populations et a pu travailler dans le calme absolu. Depuis la fin des années soixante, l’écrivain et dramaturge Bernard Dadié nous avait annoncé que cet homme sera un jour parmi nous. Nos yeux l’ont vu et reconnu ! Chacun de nous sait désormais que «l’autochtonie a toujours été [et est] bien présente dans le langage même de la politique [et que] le parachutage s’oppose radicalement à l’enracinement. Est parachuté celui qui, littéralement tombe du ciel, par opposition à celui qui a poussé sur la terre de ses ancêtres. […] Le fait de tomber du ciel, outre qu’il implique une extériorité, voire une étrangeté radicale, est producteur de déséquilibre […] Le parachuté se trouve dans une situation instable, et par conséquent vecteur potentiel de désordre» (Marc Abélès – Carnets d’un anthropologue, éd. Odile Jacob, 2020). Alassane Dramane Ouattara a été et est synonyme de désordre. Les Ivoiriens doivent l’obliger à partir pour commencer enfin à se réconcilier et à construire leur pays dans le respect de leur diversité !

Raphaël ADJOBI