Le débat autour de la chloroquine : entre scandale sanitaire et crime contre l'humanité (Raphaël ADJOBI)

Le débat autour de la chloroquine :

entre scandale sanitaire et crime contre l’humanité

En ce mois de mars 2020, la très forte insistance sur la dangerosité de la chloroquine (nivaquine) et le refus de sa prescription dans le traitement du coronavirus – ayant des symptômes proches du paludisme - avaient été accueillis, par ceux qui la prennent ou l’ont prise depuis leur enfance ou encore à un moment de leur vie, comme une véritable bombe. Ainsi donc, se disaient-ils, les médecins nous prescrivaient du poison ! Pour eux, c’était en clair un crime organisé que le corps médical français venait enfin d’avouer. Ils étaient par conséquent prêts – et nous avec eux - à crier au crime contre l’humanité. Mais le changement de position du gouvernement se pliant enfin aux recommandations du Docteur Didier Raoult - après deux semaines d’opposition puis d’hésitations qui ont précédé l’acceptation de l’usage de la Chloroquine dans le traitement du coronavirus en France – oblige tout le monde à formuler d’autres interrogations. Mais avant cela, il importe de faire l’historique de l’objet incriminé et des débats qui ont accompagné son rejet.

Petite histoire de la chloroquine ou nivaquine

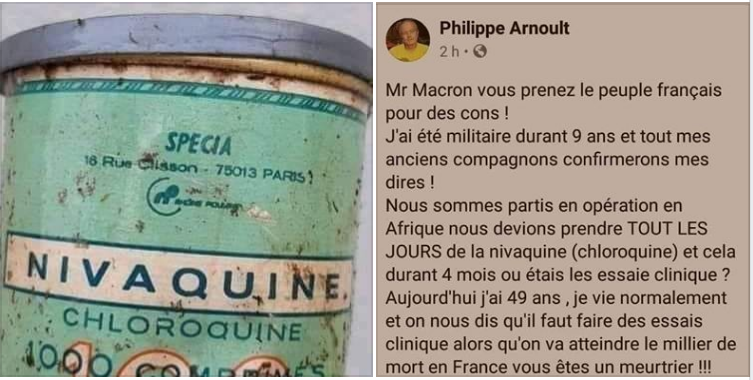

En Afrique et dans les Amériques – où les Européens découvriront ses bienfaits – les populations autochtones connaissent depuis très longtemps l’usage de l’écorce de l’arbre qui guérit de la fièvre paludique (le chinchona – le quinquina). C’est de cet arbre que les Européens vont isoler, au XIXe siècle, l’antipaludique dénommé la quinine. Puis une série de substituts seront créés au début du XXe siècle (plasmoquine, rhodoquine, résochine, sintochine…). En 1949, la chloroquine - substitut synthétique de la quinine – est mise sur le marché français sous le nom de nivaquine et sur le marché américain sous le nom de aralen.

Pourquoi tant de médecins français contre la chloroquine?

Cela fait donc soixante-dix ans que la chloroquine – ou la nivaquine – est entrée dans les prescriptions médicales contre le paludisme pour les populations africaines. Les soldats européens opérant sous les tropiques et les voyageurs qui y séjournent connaissent le même traitement depuis cette époque. Et pourtant, la toxicité aiguë de cet antipaludique – dénoncée aujourd’hui à grands cris - était connue et citée dans des études médicales dès 1940. «ses effets nocifs, multi-organigues si ce n’est systémiques, ainsi que ceux de ses dérivés […] ont été peu à peu précisés, dans les années 1950» (Wikipédia). Et évidemment les effets secondaires indésirables n’étaient pas ignorés non plus : «les effets toxiques [de la chloroquine ou de la nivaquine] incluent des réactions neuromusculaires, auditives, gastro-intestinales, cérébrales, cutanées, oculaires, sanguines et cardiovasculaires». Eh bien, les uns et les autres pouvons être d’accord que cela fait tout de même beaucoup ! Et pour enfoncer le clou, voilà que de nombreux médecins français, dont le docteur Bruno Canard (directeur de recherche au CNRS, université d’Aix-Marseille), nous disent en ce mois de mars 2020 que l’efficacité de la chloroquine n’est prouvée qu’en laboratoire mais que «sur des modèles animaux, ou sur des malades, le traitement n’a pas montré d’efficacité phénoménale» (entretien accordé au journal Le Point, publié sur son site). Inefficace et dangereux ! Voilà donc clairement énoncés les éléments d’un crime contre l’humanité ! Mais force est de constater que cela fait soixante-dix ans que des femmes, des hommes et des enfants suivent ce régime médical en Afrique et ailleurs dans le monde et éprouvent son efficacité phénoménale malgré sa toxicité. De même que le doliprane, souvent déconseillé à cause de sa toxicité - et donc de sa dangerosité – demeure efficace dans le traitement de certaines maladies, la chloroquine a fait son chemin sans scandaliser personne jusqu’en mars 2020.

Que faire ? Quelle décision prendre ? Heureusement, voilà que la Chine se présente en arbitre. C’est tout à fait consciente de l’efficacité reconnue de la chloroquine depuis près de soixante-dix ans que ce pays a opté, sans hésiter, pour son usage à grande échelle dans son combat contre le coronavirus ayant quelques symptômes communs avec le paludisme. Résultat : elle a effectivement jugulé la pandémie et propose aujourd’hui son expérience aux contrées atteintes par ce virus foudroyant. Tout à coup, l’expérience chinoise contredit le docteur Bruno Canard et tous les autres médecins sceptiques dressés contre le docteur Didier Raoult qui avait tout de suite mis son « serment d’Hippocrate» en avant et avait continué à administrer le médicament. Toute honte bue, tous les sceptiques reconnaissent finalement l’efficacité du médicament et n’ont plus comme argument que ses effets secondaires, c’est-à-dire sa dangerosité : «Les données chinoises publiées le 19 février par le département de pharmacologie de l’université de Qingdao sont parcellaires : la chloroquine permet de lutter contre la pneumonie provoquée par le coronavirus, mais les données ne disent rien sur la toxicité ou d’éventuels effets secondaires» (Docteur Bruno Canard sur le site du journal «Le Point»).

A qui profite le crime ?

Quels menteurs tous ces médecins français ! Pour qui nous prennent-ils ? Comme nous l’avons vu plus haut, les données sur «la toxicité ou d’éventuelles effets secondaires» de la chloroquine, le monde médical les connaissait depuis le milieu du XXe siècle. Mais laissons-là notre colère. Maintenant que ces messieurs qui attendent l’avènement du remède efficace dans une quinzaine de jours se sont alignés sur la position du docteur Didier Raoult et de ceux qui prennent la nivaquine depuis soixante-dix ans, posons-nous cette question : qui est chargé de trouver le remède miracle que nous devions attendre en redoutant constamment la mort ? A qui profiteraient les morts durant ces quinze jours d’attente ? Ultime question : ces dames et ces messieurs sont-ils sûrs que dans quinze jours ils nous annonceront le remède miracle ? De toutes les façons, ils ont réussi à forcer le gouvernement à limiter le champ d’application de la chloroquine à tel point que le virus ne sera pas jugulé dans quinze jours. Ils auront donc le temps d’entrer en scène avec leur remède miracle assez rapidement ; sinon, ils ne pourront qu’être hués. Et nous ne manquerons pas de crier en choeur : «ressuscitez nos morts !»

Raphaël ADJOBI