La repentance : la leçon d'Elizabeth Eckford à Hazel Bryan

La repentance :

la leçon d'Elizabeth Eckford à Hazel Bryan

Les faits historiques :

Le 17 mai 1954, la Cour constitutionnelle des Etats-Unis déclare la ségrégation raciale anticonstitutionnelle dans les établissements scolaires publics. Le 4 septembre 1957, à Little Rock, dans l'état d'Arkansas, en voulant pousser la porte d'un lycée, neuf adolescents noirs ont dû affronter la haine raciale de la communauté blanche. Les policiers venus en grand nombre sur place n'ont rien fait pour les protéger alors qu'ils baissaient la tête sous la pluie d'insultes, de crachats et de menaces de mort. Elizabeth Eckford, 15 ans, était du groupe. Dans la foule des Blancs criant leur haine juste derrière elle, Hazel Bryan, une jeune fille de 17 ans, montrait plus de colère que tout le monde et lui criait sans discontinuer : «Rentre chez toi, en Afrique !» En larmes au milieu de la foule haineuse, Elizabeth réussit à s'installer sur un banc en attendant d'entrer dans l'enceinte du lycée. C'est alors qu'un homme blanc se met derrière elle comme pour la protéger de son corps, lui pose une main réconfortante sur l'épaule et lui murmure : «Ne pleure pas ; ils ne méritent pas tes larmes».

Quarante ans plus tard, le 20 septembre 1997, le photographe Will Counts qui avait immortalisé la scène de ces cris vociférés par la jeune fille blanche dans le dos de la jeune noire, réunit les deux femmes pour une scène de réconciliation. Une scène d'apparence belle pour le public américain abonné au «happy end».

A vrai dire, l'idée de la réconciliation est venue de l'historienne blanche Elizabeth Jacoway, originaire elle aussi de l'Arkansas, mais pas du même lycée. Elle voulait que les deux jeunes filles, devenues des dames quarante ans plus tard, se rencontrent afin, si possible, d'engager le dialogue et voir si elles pourraient se réconcilier. Ce qui signifierait que la Noire aurait pardonné à la Blanche. Clairement une façon d'effacer un peu un passé honteux qui pèse sur les Blancs du sud des Etats-Unis. La photo de 1997 est donc censée remplacer la photo humiliante de 1957 qui a fait le tour du monde. Suite à la nouvelle photo, les deux femmes entreprennent des conférences communes devant les élèves et les étudiants, des interventions communes sur les plateaux des chaînes de télévision. La Blanche est consciente qu'il a dû être difficile pour la Noire de subir des insultes quotidiennes durant cette année scolaire ; la Noire est conscience que la vie de la Blanche a dû ne pas être facile avec cette photo de sa haine manifeste qui a fait le tour du monde. Mais la vérité de l'histoire, c'est ce qui s'est passé en septembre 1957.

Elizabeth Eckford est persuadée qu'en 1957, Hazel Bryan, qui n'était pas une élève du lycée de Little Rock, a passé son temps à agiter en sous-main les provocateurs. C'était une des meneuses de l'année insupportable qu'elle a vécue avec ses huit autres camarades. Mais chaque fois qu'elle demande à Hazel ce qu'il s'est passé, comment elle a vécu cette année-là, celle-ci est restée évasive ; et surtout, elle assure qu'elle ne se souvient de rien, comme si elle était frappée d'amnésie. Une façon de laisser croire que le choc de la photo a été trop fort pour elle ou qu'elle-même a été traumatisée par ses propres vociférations au point de les avoir oubliées ? En tout cas, elle avait même oublié ses propos ségrégationnistes et racistes prononcés devant les télévisions après l'événement de septembre 1957 qui avait fait d'elle une vedette locale ! Mais Elizabeth n'est pas dupe des silences de Hazel sur son passé ; surtout qu'elle apprend que chez elle, avec ses parents et ses amis, Hazel continue à avoir des propos parfois racistes. C'est ainsi qu'Elizabeth va s'éloigner d'Hazel. Les deux femmes vont se séparer définitivement et ne plus se parler.

La leçon de l'histoire :

Le temps passant, la série de la belle photo de réconciliation est épuisée et l'immense poster affiché devant le lycée de Little Rock défraîchi. La question de la réédition du poster se pose alors en 2000. Hazel est tout à fait d'accord parce que ce poster représente sa mémoire réhabilitée. Ceux qui savaient les sentiments de Hazel loin d'être honnêtes s'attendaient à un refus d'Elizabeth. Non, elle ne va pas accepter cela une deuxième fois, se disaient-ils ! Eh bien, si !

Elizabeth Eckford accepte la réédition et la vente du poster dans tout le pays ! Mais son accord est assujetti à une condition : elle demande qu'un petit texte soit apposé au bas de l'image. Un petit texte qu'elle voudrait non pas seulement un message pour elle et pour Hazel, mais pour l'humanité tout entière. Voici donc le message universel qu'elle demande au bas du poster : «Il ne peut y avoir de véritable réconciliation sans une reconnaissance sincère du passé douloureux que nous avons en commun».

C'est dire qu'Elizabeth est prête à accorder son pardon à condition qu'Hazel Bryan reconnaisse sincèrement ce qu'il s'est passé à l'époque. On peut pardonner aux autres, mais à condition que la reconnaissance du passé douloureux soit sincère ! En clair, que Hazel Bryan ait présenté ou pas des excuses à Elizabeth Eckford, il lui restait la voie de la reconnaissance de la vérité, la voie de la reconnaissance de ce passé douloureux qui fait partie de leur histoire commune. En d'autres termes, il lui fallait avoir le courage de regarder la vérité en face. Voilà ce dont elle n'a pas été capable !

Cette leçon nous fait clairement comprendre que toute personne ou tout peuple qui clame être opposé à la repentance montre sa volonté de demeurer dans le mensonge et s'octroyer la possibilité de continuer à agir selon ses seuls désirs. En effet, la repentance suppose à la fois la reconnaissance d'un acte condamnable, d'une faute, mais elle suppose aussi la profonde conviction de la nécessité d'un changement radical de comportement. Ce n'est pas parce que l'offenseur dit «pardon» qu'il doit se croire automatiquement pardonné. C'est suite à la reconnaissance du mal fait, suite à la reconnaissance de la vérité que l'offensé dit à l'offenseur : «je te pardonne». En d'autres termes, c'est à l'offensé qu'il appartient d'accorder ou non son pardon. Disons donc aux hommes et aux peuples à l'orgueil surdimensionné qui croient que l'on attend d'eux qu'ils prononcent le mot "pardon" qu'ils se trompent ! La vérité, c'est qu'ils sont incapables de regarder la vérité en face et qu'ils préfèrent demeurer dans le mensonge et la falsification des faits historiques !

Hazel Bryan indigne de toute considération :

Dans un entretien accordé en décembre 1998 au journaliste Peter Lennon, pour le magazine The Guardian, Hazel Massery - née Bryan - révèle clairement - sans le vouloir, peut-être - que dans cette entreprise de réconciliation, elle était uniquement guidée par la réhabilitation de son image de fille blanche souillée par la photo de 1957 : «Je n'avais pas tout à fait 17 ans... Je n'étais pas sûre à cet âge de ce que je pensais... Je pense que la maternité fait ressortir la protection ou le soin d'une personne. J'ai ressenti un sentiment de profonds remords parce que j'avais fait du tort à un autre être humain à cause de la couleur de sa peau. Mais on est également à la recherche de secours et de pardon, bien sûr, plus pour soi-même que pour l'autre personne. J'ai donc téléphoné à Elizabeth Eckford». Oui, Madame Massery (née Bryan) voulait prendre soin d'elle-même. Elle voulait une image qui la réhabilite ; c'est tout ! La vérité, elle s'en moque. Eh bien, pour qu'elle réfléchisse - en même temps que tout le monde - au sens de la réconciliation, Elizabeth Eckford lui dit de manière définitive qu'«Il ne peut y avoir de véritable réconciliation sans une reconnaissance sincère du passé douloureux que nous avons en commun».

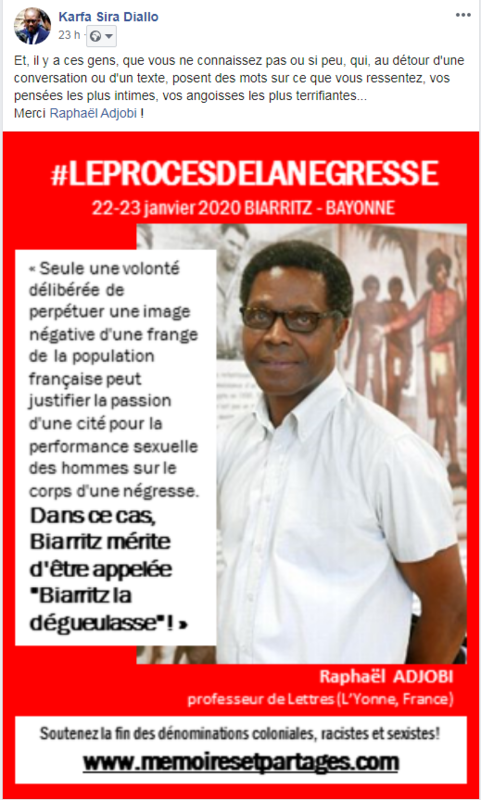

Raphaël ADJOBI