L'Afrique répond au discours sur les bienfaits de la colonisation française (Une réflexion de Raphaël ADJOBI)

L'Afrique répond

au discours sur les bienfaits de la colonisation française

(Toute la beauté de cet article se trouve dans l'avant-dernier paragraphe)

L'idée "scientifique" européenne dominante au XVIe siècle - aidée sans doute par la découverte de l'Amérique et de l'intérieur de l'Afrique - était que "la civilisation est l'aboutissement d'un long cheminement marqué par des étapes successives, ayant débuté par la sauvagerie" (1). Une conception linéaire de l'humanité qui fait des peuples d'Afrique et des Amériques des sauvages relégués à l'étage inférieure et le Blanc, le civilisé, au plus haut sommet de l'échelle humaine ; conception qui sera nourrie plus tard par les théories des penseurs du XVIIIe siècle pour justifier l'esclavage. S'appuyant sur cet esprit pseudo-scientifique, Montesquieu soutient que certains peuples méritent d'être tenus en esclavage et d'autres non : "il faut borner la servitude naturelle à de certains pays particuliers" ; forcément à ceux où "parce que les hommes (sont) paresseux, on les (met) en esclavage" (Chap. VIII, Livre XV). En effet, selon lui, en Europe, c'est "parce que les lois (sont) mal faites (qu') on a trouvé des hommes paresseux" à mettre en esclavage (id.).

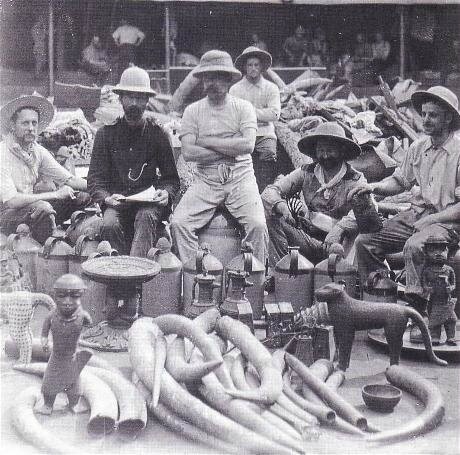

Malgré la multiplication des abolitions de l'esclavage dans les colonies européennes des Amériques à partir du milieu du XIXe siècle, les travaux de Darwin viendront dynamiser la tendance à hiérarchiser les êtres et à inférioriser les Noirs. Convaincus de l'infériorité des peuples dit "sauvages", coloniser leurs territoires devient alors une entreprise civilisatrice. Bien entendu, ces peuples infériorisés sont tenus à l'écart des valeurs humanistes comme les Droits de l'homme et la laïcité. Civiliser "le sauvage", oui, mais il n'est pas question de le hisser sur le même pied d'égalité que le Blanc, en lui permettant de jouir des mêmes droits.

Il ne faut donc pas s'étonner que les hommes de lettres et les politiques soient si convaincus de l'impérieuse nécessité de coloniser l'Afrique, de la débarrasser des pratiques et des valeurs incompréhensibles afin d'élever ses populations au rang de peuples civilisés ! Le discours de Jules Ferry devant les députés le 28 juillet 1855 est très éclairant sur cette vision européenne de l'humanité : "les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures". Il importe "que les nations européennes s'acquittent avec largeur, grandeur et honnêteté de ce devoir supérieur de la civilisation". Oui, pour les Français du XIXe et du début du XXe siècle, civiliser l'autre dit "le sauvage" était un devoir de tout peuple européen parce que jouissant d'une supériorité naturelle.

Aussi, comme Victor Hugo, tous les politiques et tous les intellectuels de ces époques voyaient dans la colonisation un apport du bonheur aux peuples africains. Mais surtout, tous savaient que la colonisation était le moyen qui restait à la France de résoudre ses propres problèmes. Victor Hugo pouvait donc dire avec force conviction à ses compatriotes : "Emparez-vous de cette terre. Prenez-la [...]. Versez votre trop-plein dans cette Afrique, et du même coup, résolvez vos questions sociales, changez vos prolétaires en propriétaires [...]. Croissez, cultivez, colonisez, multipliez ; et que, sur cette terre, de plus en plus dégagée des prêtres et des princes, l'esprit divin s'affirme par la paix et l'esprit humain par la liberté" (2).

La colonisation, la destruction des croyances et des structures politiques et sociales africaines ("dégagée des prêtres et des princes"), l'expropriation des biens et des terres ("emparez-vous de cette terre") pour transformer les prolétaires européens en riches propriétaires, tout cela constituait aux yeux de la France politique et intellectuelle une entreprise civilisatrice dispensatrice de paix et de liberté ! Et le discours n'a pas varié en ce début du XXIe siècle où le paysan et l'homme politique sorti de l'ENA sont fiers de clamer qu'ils ont appris aux Africains et aux Noirs en général à travailler, qu'ils leur ont apporté la civilisation chrétienne et leur ont appris à parler notre noble langue française au lieu de leurs charabias africains ( Référence au Chicago Tribune, 1891, cité par Ta-Nehisi Coates in Le procès de l'Amérique).

Cependant, il suffit de prendre du recul et d'écouter l'Afrique pour voir le vrai visage de la France qui s'attribue le titre de bienfaitrice, ainsi que le caractère criminel de son entreprise. Comme son discours procède souvent par image, le vieux continent - comme on l'appelle - nous propose une parabole :

Un singe se promenait dans la forêt. Il sautait d'un arbre à l'autre, lorsqu'il se trouva devant une lagune, et en la regardant entre peur et ravissement - car tous les singes ont peur de l'eau - il vit un poisson nageant dans la vase épaisse, près du bord. "Quelle horreur ! pensa le singe. Ce petit animal sans bras ni jambes est tombé à l'eau et il est en train de se noyer". Le singe, qui était un bon singe, se fit beaucoup de souci. Il voulait sauver le petit animal, mais la terreur l'en empêchait. A la fin, il s'arma de courage, plongea, attrapa le poisson et le tira vers le bord. Il réussit à se hisser sur la terre ferme et resta là, tout content, à regarder le poisson qui faisait des bonds. "J'ai fait une bonne action, pensa le singe, voyez comme il est heureux !" (3)

Ce qui fait le plus peur aujourd'hui, c'est qu'à force de s'allier à eux dans leur entreprise prétendument bienfaitrice, certains poissons eux-mêmes commencent à croire les singes. VIDO DE René VAUTIER : https://www.youtube.com/watch?v=tDe74hMhFZg

Raphaël ADJOBI

(1) Le sauvage et le préhistorique, Marylène Patou-Mathys, 2011)

(2) 18 mai 1879, lors du banquet anniversaire de l'abolition de l'esclavage en présence de Victor Schœlcher.

(3) Extrait de La Reine Ginga et comment les africains ont inventé le monde, José Eduardo Agualusa, édit. Métalié, 2017.